人気のモペット販売中!電気の乗り物専門メーカー モービルジャパン 公式SHOP

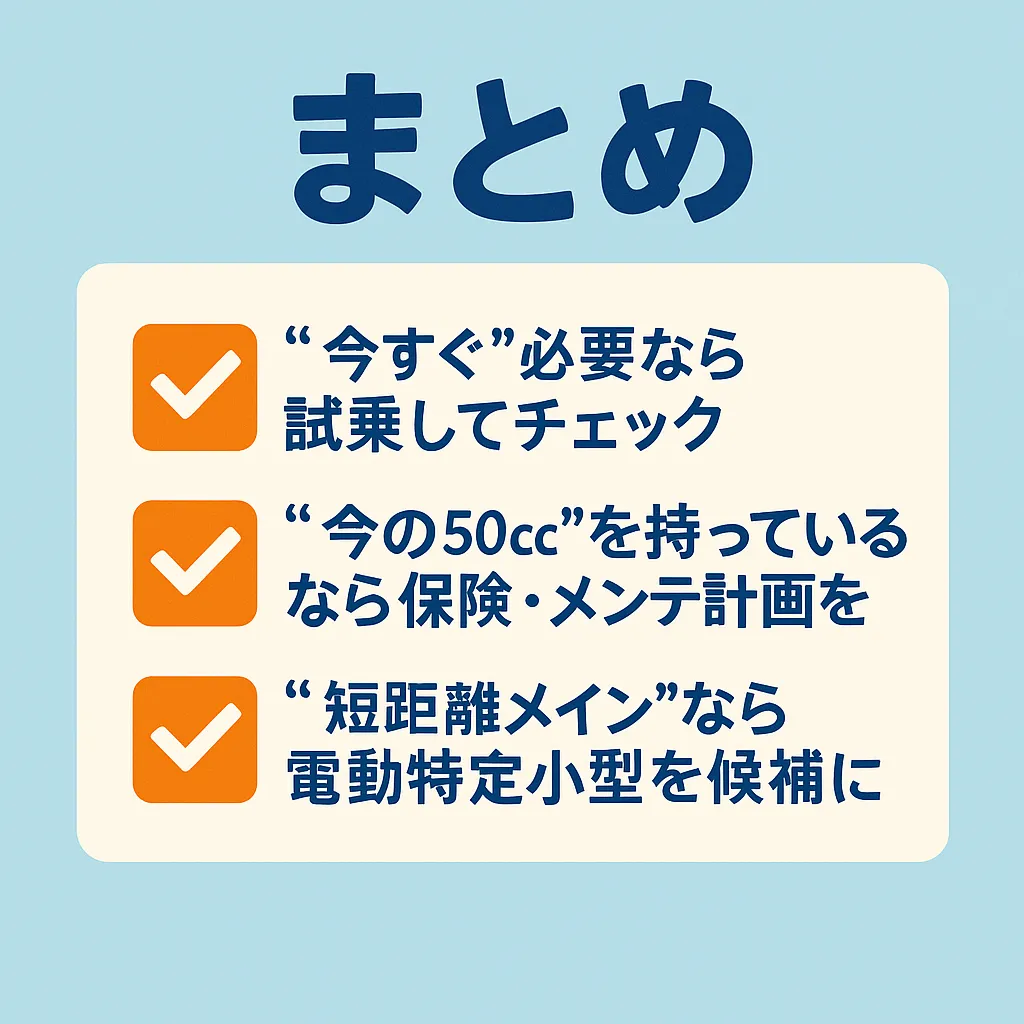

原付一種は今月末で生産終了。次の正解は“新基準原付・電動・特定小型”

- Written by takayuki

- Post on

Share this post :

Categories

Latest Post

【重要】TK3A 価格改定のお知らせ|免許不要で乗れる三輪電動バイクは今が買い時

2025年12月18日

コメントはまだありません

原付一種は今月末で生産終了。次の正解は“新基準原付・電動・特定小型”

2025年10月13日

コメントはまだありません

夏季休業は、8月13日(水)~8月17日(日)となります。

2025年8月8日

コメントはまだありません

Buy 5 kinds of fruit or vegetables, get 30% discount only for today!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor